Roman de Gustave Flaubert (1821-1880), publié le 24 novembre 1862.

Comme toutes ses œuvres, celle-ci lui valut bien des fatigues et des découragements elle fut, elle aussi, le fruit d'une très lente élaboration. C'est sans doute dès son voyage en Orient avec Maxime Du Camp, en 1848-1850 (Correspondance de Flaubert) qu'il eut l'idée d'évoquer, non plus sur un plan symbolique ( la Tentation de saint Antoine), mais d'une manière réaliste, les civilisations disparues. Tandis qu'il travaillait avec acharnement et passion au manuscrit de Madame Bovary, son ami Bouilhet lui lisait des passages du poème qu'il était en train de composer : « Melaenis », sur une courtisane romaine et Flaubert rêvait sans doute déjà à une évocation du monde antique. Il semble enfin que la rencontre dans la rue à Rome d'une jeune femme en 1851, sur qui il s'exprime, dans ses carnets, avec une vive émotion, lui ait donné l'apparence physique de Salammbô. Néanmoins, ce n'est, semble-t-il, que d'une conversation bien plus tardive avec Théophile Gautier que devait sortir pour Flaubert la conception, dans ses grandes lignes, de l'œuvre. Aussitôt, en 1857, il se met à des lectures interminables, il prend des monceaux de notes. Enfin, en septembre, il se met à écrire, mais il se rend compte qu'il ne fera rien de bon. Il faut qu'il visite Carthage. Il y fait un bref séjour d'avril à juin 1858 décidément rien de ce qu'il a déjà écrit, n'est valable. Dans l'exaltation, il se met au travail, aussitôt rentré à Croisset ; et il termine ses notes de voyage par l'invocation : « Que toutes les énergies de la nature que j'ai aspirées me pénètrent et qu'elles s'exhalent dans mon livre ». Ainsi il retrouvait l'élan lyrique et mystique qui l'avait inspiré quand il écrivait la Tentation de saint Antoine ; mais l'expérience, qu'il avait acquise avec Madame Bovary, devait y ajouter une sévère discipline. Ce sont alors des mois et même des années de dur labeur Flaubert vit complètement isolé, enfermé avec son manuscrit, dormant peu, s'acharnant et ne pouvant tirer de lui, au plus fort de son travail, que dix pages en dix-huit jours. Les brouillons que nous avons conservés montrent qu'il a recommencé neuf fois, et jusqu'à quatorze fois, le même passage. De temps en temps, il faut qu'il s'interrompe, non pour se reposer, mais pour compléter sa documentation. Parfois, il est prêt à tout abandonner : « Carthage me fera crever de rage ». Enfin, en mai 1861, la rédaction du livre est assez avancée pour qu'il en donne lecture aux Goncourt. Pendant un an, il reprend tout son roman, corrige, refait, élague. En avril 1862. Salammbô est prêt pour l'impression. Le livre connut immédiatement un succès considérable auprès du public : deux mille volumes furent enlevés en deux jours. La presse ne fut point si enthousiaste : le genre étonnait, certains avaient l'impression que Flaubert se fourvoyait dans un genre qui n'était pas fait pour lui. Aussi, a priori, estima-t-on que son œuvre devait contenir des inexactitudes historiques, on alla jusqu'à parler de son mépris de l'histoire. Mais Flaubert répondit point par point, d'abord à Sainte-Beuve qui avait donné trois articles sur Salammbô au « Constitutionnel » puis à un Allemand devenu, par la grâce de Napoléon III, conservateur des Antiques au Louvre. Il cite les textes sur lesquels il s'est appuyé, invoque le témoignage des archéologues, expose ses propres expériences sur le site de Carthage. Naturellement, la critique ne se contenta pas d'attaquer les bases historiques du roman ; elle prétendit (Sainte-Beuve lui-même) qu'un lexique était nécessaire pour lire Salammbô ; on accusa aussi Flaubert d'obscénité. Mais la réaction du grand public constituait une réponse suffisante à de telles accusations : la mode était à Carthage, et même la mode féminine. D'ailleurs, il n'y eut pas que des mécontents parmi les critiques dans un long article. Théophile Gautier faisait justice des accusations portées à la légère contre Flaubert.

L'action se passe à Carthage après la première guerre punique. Les mercenaires, qui n'ont pas encore reçu leur solde, se sont révoltés et constituent pour la ville une grave menace. Ils reçoivent l'ordre d'aller camper à Sicca mais, comme l'argent ne vient toujours pas, ils décident de passer à l'action. Ils sont conduits par l'un d'entre eux, Mâtho le Libyen, lui-même poussé par l'esclave grec Spendius et plus encore par son amour pour la belle Salammbô, fille d'Hamilcar, qu'il a entrevue une fois et dont le charme l'a ensorcelé. Il a l'audace de pénétrer nuitamment dans Carthage et de dérober dans le temple le voile de la déesse lunaire Tanit ; puis il se glisse jusqu'aux appartements de Salammbô, se montre à la jeune fille et s'enfuit, en emportant le voile sacré auquel est suspendu, croit-on, le destin de la ville. Bientôt le Numide Narr'Havas se joint aux insurgés qui remportent divers succès. Hamilcar prend le commandement des troupes lancées contre les rebelles, mais, après la victoire du Macar, il est battu à son tour : il semble vraiment qu'avec le voile de la déesse, la chance ait aussi abandonné Carthage. C'est alors que, sur les conseils du grand sacrificateur. Salammbô, la vierge prêtresse consacrée à Tanit, décide de se rendre au camp ennemi. Ivre de joie en la revoyant, Mâtho lui restitue le précieux voile qu'elle rapporte dans le temple. Aussitôt le sort des armes devient favorable aux Carthaginois qui, avec l'aide de Narr'Havas - revenu dans leurs rangs - mettent les mercenaires en déroute. Néanmoins, la ville reste assiégée et privée d'eau, car l'ennemi a coupé l'aqueduc, ce n'est qu'après avoir livré nombre de petits enfants en sacrifice à Moloch que la pluie consent à tomber. Hamilcar en profite pour sortir du port avec quelques navires ; les mercenaires, pris entre deux armées, sont refoulés dans une gorge profonde, encerclés à leur tour, et réduits à mourir de faim. Mâtho et les quelques hommes qui lui restent doivent se rendre lui, sera condamné au supplice. Quant à Salammbô, à présent fiancée à Narr'Havas, mais qui ne peut oublier l'homme qui l'avait adorée au point de lui restituer le voile de Tanit, elle meurt à la vue de ses affreuses tortures. Des quinze chapitres qui composent le livre, il faut signaler tout particulièrement pour leur richesse d'évocation, leur puissance et leur vie, les vastes fresques que sont le « Festin » (chapitre I), « Hamilcar Barca » (ch. VII), l'admirable « Bataille du Macar » (ch. VIII) et l'hallucinante évocation des hommes qui meurent de faim dans « Le défilé de la Hache » (ch. XIV).

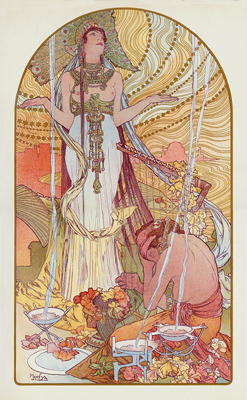

Invocation de Salammbô

par MUCHA

C'est une singulière et ambitieuse tentative que celle de Flaubert dans Salammbô. Délibérément, il choisit, parmi les peuples de l'Antiquité classique, le plus étrange. le plus barbare et un des moins connus et s'il le fait, c'est qu'il veut retrouver une mentalité aussi éloignée que possible de la nôtre, pour en souligner les différences sans doute, niais plus encore pour montrer la permanence des désirs humains. Le personnage de Salammbô n'est pas si loin, sans qu'il en résulte une impression d'inauthenticité, de Madame Bovary. Mais, au lieu de se laisser aller aux caprices de son imagination, Flaubert s'appuie sur des faits reconnus, non seulement dans le domaine de l'histoire, mais de la physiologie ; il s'est inspiré par exemple de la thèse de Savigny, - chirurgien de la marine et survivant du naufrage de la « Méduse », - sur les Effets de la faim et de la soif (1812) pour décrire le supplice des guerriers enfermés dans le défilé de la Hache. Toutefois Salammbô n'estompa pas une simple reconstitution historique, une minutieuse évocation ; c'est une œuvre vécue, écrite avec passion, toute animée d'un vaste souffle qui court d'un chapitre à l'autre jusqu'à la fin, c'est une vaste épopée, où ne manquent ni le pittoresque ni la chaleur. Est-ce une réussite complète ? Malheureusement non. L'évocation est parfois trop somptueuse, trop précise, et l'action s'en ralentit d'autant ; l'intérêt faiblit parfois devant un tel acharnement à faire revivre le réel. Enfin, tout cela ne va pas sans quelques artifices nécessaires. Sans doute, le but de Flaubert est, somme toute, ici le même que celui qu'il poursuivait en composant Madame Bovary : asseoir le roman sur la plus stricte réalité, le bâtir à même la vie : mais la vie qui anime Madame Bovary, c'était celle qui entourait Flaubert, alors que dans Salammbô il entend s'en évader. A vouloir insuffler une nouvelle vie à une civilisation morte et qui a laissé relativement peu de traces, il lui arrive de s'époumoner : il recourt alors au pittoresque pur et simple et nous convainc plus. Cependant, quelles que soient les faiblesses qu'imposait le genre choisi (et l'on ne peut qu'être surpris qu'il n'y en ait pas davantage), tout le livre est soulevé par une violente passion qui lui confère une présence étonnante. Y contribue naturellement le style magnifique, parfois trop recherché, ce style qui fera école parmi les Parnassiens et les Symbolistes.